Григорий Журавлев. Забытый иконописец

Человек без рук и ног, живущий полноценной творческой жизнью, — для большинства это наш современник Ник Вуйчич, австралийский писатель и оратор, вдохновляющий сегодня тысячи людей. Но были в истории и другие примеры подобной силы духа. В XIX веке в России иконописец Григорий Журавлев прожил долгую счастливую творческую жизнь, доказав, что с верой в Бога возможно всё.

Детство

В 1858 году в селе Утёвка под Самарой в семье столяра родился безрукий-безногий калека — у малыша были атрофированы руки до плеч и ноги до колен. Мать с горя хотела было вместе с сыном утопиться. Но отец ее, Петр Васильевич Трайкин, уберег — сказал, что сам вырастит внука.

Гриша с детства всех удивлял: выползал на коленях во двор, брал в зубы прутик и рисовал на земле людей и животных. В девять лет дед стал возить его в школу — зимой на салазках, летом на тележке, иногда и просто на закорках носил. А через два года, когда деда не стало, учитель из земской школы стал сам приходить к Журавлевым давать Грише уроки.

Мальчик приохотился к чтению. И почерк у него был замечательный, при том что перо и карандаш он держал зубами. Односельчане то и дело просили его то прошение написать, то весточку родне.

Призвание

Но больше всего Грише нравилось рисовать. Он твердо решил стать изографом — писать иконы и верой в это свое призвание заразил всю семью. В пятнадцать лет брат Афанасий повез его в Самару к местному иконописцу Травкину, и тот, пораженный столь необычным учеником, даже поселил его у себя в доме. Но тому хватило буквально нескольких уроков, и, накупив красок и кистей, братья вернулись домой. Дальше Гриша всему учился сам. И не только писать иконы — со временем он даже экстерном окончил Самарскую мужскую гимназию.

Лет через пять Журавлев решился подарить несколько своих икон отцам города Самары, и иконописцу-самоучке стали поступать заказы. А вскоре Губернское земское собрание назначило Григорию ежегодную пенсию в 60 рублей, что по тем временам было в деревне приличным подспорьем.

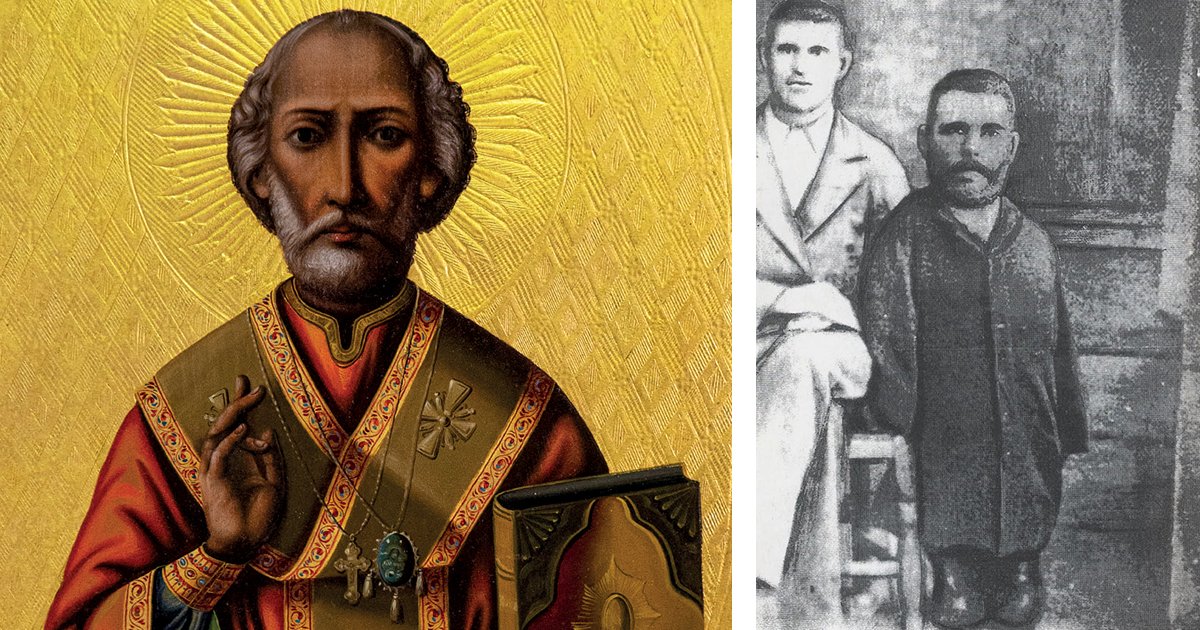

Грише помогала вся семья: готовили доски, подбирали кисти, отвозили готовые образа в Самару. Сам губернатор Свербеев ему покровительствовал и в 1884 году даже выполнил его просьбу передать наследнику трона Николаю Александровичу образ святителя Николая и письмо с объяснением, что написал он сию икону по вразумлению Всемогущего Бога, допустившего его на Свет Божий и давшего ему этот дар. «Потом открылось движение моего рта, которым я управляю свое мастерство по повелению Божию», — писал деревенский изограф будущему императору. Икону императорская семья приняла с благодарностью. Сейчас она хранится в Эрмитаже.

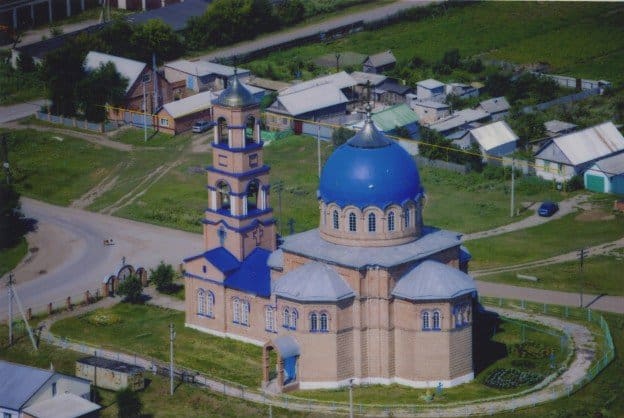

А когда в 1885 году в Утёвке начали строить большой каменный храм, стены его расписывали по эскизам Журавлева, а десятиметровый купол Григорий расписал сам. Каждое утро его привязывали к люльке, поднимали на высоту двадцать пять метров, и зажав кисть в зубах, он писал святые лики, пока не сводило челюсти. И так несколько лет. На спине и затылке образовались кровоточащие язвы, сильно испортилось зрение, кровоточили губы, стерлись передние зубы…

Но в 1892 году работа была закончена, и Троицкий храм освятили.

Память

Умер Григорий Журавлев в феврале 1916 года, от чахотки. По благословению правящего архиерея похоронили его в ограде расписанного им храма.

Но после революции церковь закрыли и устроили в ней зернохранилище. И когда в 1989 году ее вернули верующим, это были руины — без колокольни, с разрушенным куполом и обвалившейся правой стеной. Но ее все же восстановили, освятили, и в нее одна за другой разными путями стали возвращаться журавлевские иконы.

Восстановили и утраченный крест на могиле иконописца. А на новой колокольне установили восемь колоколов, и самый большой нарекли Григорием.

***

Сколько всего икон написал Журавлев и сколько из них уцелело, точно не известно. В Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Церковно-археологическом кабинете есть образ святого Льва, папы Римского его работы; пять икон — «Взыскание погибших», «Млекопитательница», «Скоропослушница», святителей Кирилла и Мефодия, святых равноапостольных жен-мироносиц — в Самаре, в фондах епархиального и областного краеведческого музеев. А один образ, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия обнаружили в 1963 году в Сербии.

В Утёвке бережно хранят память о Григории Журавлеве: открыли музей художника, писатель Александр Малиновский и учитель-краевед Кузьма Данилов собрали о нем большой биографический материал. А на уроках «Основ православной культуры» детям в Самарской области рассказывают историю иконописца, создававшего «нерукотворные» образа.

Источник: журнал «Фома»

—————————————————————————————————————————————————

В ту ночь в Утевке не спали. Многочисленная родня Марии Журавлевой, происходившей из зажиточных крестьян, томилась в ожидании, благополучно ли разрешатся роды. И хотя рожала Мария в третий раз, ребенок не спешил появляться на свет. Пришлось даже открывать Царские врата храма и творить молебен с водосвятием преподобной Мелании Римляныне — покровительнице рожениц.

Наконец раздался долгожданный младенческий крик, и следом — дикий визг золовки, помогавшей в родах.

Кинулась она в избу с воем и поведала, что родилось дитя без рук, без ног: «Ровно как яйцо, одно тулово да голова».

Так появился на свет божий Григорий Николаевич Журавлев — русский художник-иконописец и удивительный человек, который жизнью своей доказал, на что способны люди со светлой верой и силой духа.

А ведь мать в порыве отчаяния собиралась от него отказаться. Да и родня подступала с советами не кормить младенца. Мол, покричит-покричит, да и в рай отправится. И ему не мучиться, и Марии без обузы полегче будет.

Возможно, так бы и вышло, если бы не вступился дед, отец Марии, и не взял калеку на полное обеспечение.

Вот что пишет современный биограф Григория Журавлева Валерий Лялин. Малыша крестили, когда ему исполнилось 8 дней. Его дядя, принявший младенца из рук священника, сказал: «И что это за робенок такой, один только рот». Отец Василий ответил ропщущему дядюшке Якиму, чтобы тот не спешил с высказываниями: «Глядишь, этот рот через время и тебя, и всю семью кормить станет».

Так в селе Утевка Самарской губернии в 1858 году началась эта история. А век спустя в 1963 году сербский историк живописи Здравко Кайманович обнаружил в селе Пурачин около Тузлы (тогда еще в Югославии) икону. На ее тыльной стороне он увидел надпись:

«Сия икона писана в Самарской губернии, Бузулукского уезда, Утевской волости, того же села, зубами крестьянином Григорием Журавлевым, безруким и безногим, 1885 года, 2 июля».

Маленький Гриша рос без отца. Тот так и не вернулся с Кавказа, где на тот момент шла война. Но в судьбе мальчика принимали участие многие односельчане. Всем миром распахивали землю, собирали урожай, помогали деньгами.

Его крестный дядя Яким смастерил низенькую колясочку и принес ее в дом со словами: «Для будущего кормильца». Брат и сестра возили мальчика, брали его с собой повсюду. Учить его грамоте приходил сам отец дьякон. Первые буквы Гриша превращал в слова, зажав карандаш между зубов.

Еще совсем маленьким он удивлял односельчан тем, что рисовал, ползая по двору на животе и сжимая зубами кусок древесного угля. Рисовал все, что видели его глаза: улицу, людей, животных, цветы.

По предложению предводителя уездного дворянства, отставного генерала князя Тучкова, его привозили в колясочке в помещичью усадьбу. Там он обучался вместе с генеральскими детьми. А чуть позже этот же барин при содействии губернатора отправил мальчика учиться в Самарскую гимназию.

Городской попечительский совет снял квартиру для троих. Вместе с Гришей в Самару переехали брат с сестрой, которые везде его сопровождали и обслуживали.

И вот что удивительно. Что-то такое было в этом мальчике, какой-то свет его вел по жизни, что никто его не обижал с самого рождения. Даже дети, которые зачастую бывают беспощадны к калекам, не дразнили его, даже совсем маленького.

Поначалу гимназисты сторонились не такого, как все, однокашника, да еще и протеже самого губернатора. Но вскоре полюбили за веселый, добрый нрав и острый ум. А уж как Григорий пел. Выводил народные песни голосом чистым и сильным.

— Ну надо же, как человек в таком положении не унывает. А мы рядом с ним — просто зануды и кисляи, — к такому выводу приходили все, кто оказывался рядом.

Возили Григория учиться и в иконописную мастерскую. Как-то он показал хозяину мастерской Алексею Сексяеву свои карандашные и акварельные рисунки. И тот принял безоговорочное решение учить талантливого парня тонкому искусству иконописи.

Гришу усаживали за отдельный стол для занятий, к которому пристегивали ременной снастью. Брат Афанасий делал деревянные заготовки для икон, грунтовал, полировал их, готовил специальные краски.

Начинающему художнику приходилось непросто. Чтобы краска не стекала, доска должна была лежать горизонтально. А кисточку следовало держать перпендикулярно поверхности — тогда рисунок получался тоньше. Проходило 2-3 часа таких трудов, и челюстные мышцы сжимались так, что разжать их можно было только компрессом из мокрых горячих полотенец.

Гриша как будто и не замечал этой боли, ведь началась полнокровная жизнь. В 22 года он успешно окончил гимназию и вернулся в родную Утевку. На него тут же посыпались заказы. Работы иконописца ценились особо, ведь были нерукотворными.

Григория Журавлева пригласили расписывать стены соборного храма во имя Святыя Живоначальныя Троицы. По его чертежу сделали специальные подмостки — люлька на их блоках перемещалась во все стороны.

Труднее всего было расписывать купол. Только представьте, каково это: часами лежать на специальном подъемнике на винтах, преодолевая усталость и боль. На затылке, лопатках и крестце в итоге образовались незаживающие язвы, к тому же, испортилось зрение.

Особой проблемой оказался рот. За несколько лет напряженного труда изрядно стерлись передние зубы. Губы трескались и кровоточили. На языке образовались язвочки, да такие, что ему даже есть было больно.

К 1885 году храм в Утевке был построен. Слава о необычном художнике и его нерукотворных фресках пошла по всей губернии, а вскоре докатилась и до императорского двора.

Журавлева пригласили в Санкт-Петербург. Император Александр III с императрицей Марией Федоровной пожелали своими глазами увидеть, каков в работе необычный талант, о котором столько говорят. На следующий день после их визита вышел Указ, в котором Григорию Николаевичу Журавлеву жаловали пожизненную пенсию 25 рублей золотом ежемесячно. И еще один указ — к исполнению самарскому губернатору — выдать для Григория иноходца с летним и зимним выездом.

Через три года вернулся обласканный царским двором иконописец в родную Утевку. Деньги позволяли открыть иконописную мастерскую, но он продолжал сам писать образа. Ученики помогали готовить к работе доски, растирали краски.

От заказчиков отбоя не было, даже за границей находились желающие обладать его творениями. Григорий уже давно кормил всю родню. И, получается, своим ртом, как предрекал крестивший его священник.

До революции иконописец не дожил примерно год, умер в 1916 году. Не увидел, как закрыли его храм, дело всей жизни. Лишь к началу 90-х годов церковь, расписанную Григорием, восстановили.

Поражает, какая сила духа заложена в одном человеке. Он не только не впал в отчаяние и уныние, а еще и поддерживал родных и близких. Был всегда весел и вселял энергию в окружающих. И у него все сложилось.

Комментарии закрыты

Извините, но вы не можете оставить комментарий к этой записи.