о. Александр Шмеман. Воскрешение совести

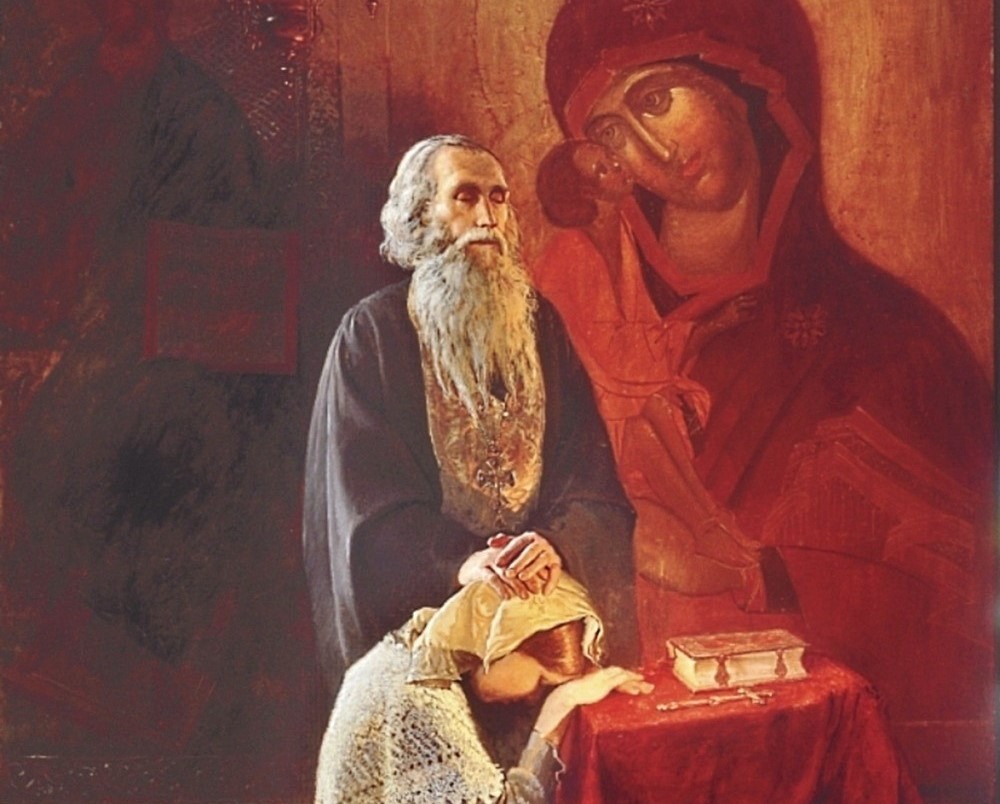

Великий пост – время раскаяния. Но что такое раскаяние? Вот еще одно чувство, предельно чуждое как будто всему духу современной цивилизации. Я готов даже сказать, что одна из психологических и идеологических ее основ – не просто отсутствие, но именно отрицание раскаяния как такового. И отрицание это делает нашу эпоху особенно страшной. Ибо зла в мире всегда много, слишком много. Во все эпохи мир был наводнен несправедливостью, ненавистью, жестокостью. Но, пожалуй, главное отличие мира минувших времен – то, что в нем всегда присутствовал, хотя бы подспудно, дух раскаяния, побуждавший человека признать свою вину. Возьмем для примера одну из самых страшных страниц нашей истории – царствование Ивана Грозного, первое явление массового террора на русской земле. Кроме патологической жестокости царя, в памяти современников осталось и то, что его захлебывающаяся в себе жестокость внезапно сменялась приступами раскаяния. И дело не в том, что жестокость в конце концов пересиливала, а раскаяние оказывалось недолгим и бесплодным, но в том, что оно ощущалось как возможность хотя бы временной тоски по иному. Через много лет после кончины Ивана Грозного жарким летним днем Москва встречала тело замученного им митрополита Московского Филиппа5. И на глазах всего народа царь Алексей Михайлович коленопреклоненно приносил покаяние за грех своего предка, признавая вину не его одного, но и всей государственной власти.

Вспомним это и спросим себя: возможно ли такое сегодня? Возможно ли вообразить кающимися нынешних повелителей и начальствующих? А если невозможно, то почему? Ответ приходит сам собою: да потому, что та идеология и, если шире, тот дух, что воцарился на земле, отрицает саму возможность нравственной вины. Максимум, на что соглашаются, да и то редко, нынешние властители мира, – это признание «ошибок». И вот выходит, что «по ошибке» погибали миллионы людей, «по ошибке» лилась и поныне льется кровь, «по ошибке» нависло над миром кровавое зарево вселенской катастрофы…

На более глубоком уровне важно, однако, вот что: раскаяние невозможно в нашем мире потому, что ушел из него нравственный закон, различение добра и зла. Или, лучше сказать, добро и зло из категорий нравственных перенесены теперь в категории прагматические. Добро – это то, что так или иначе соответствует нашей идеологии и способствует ее успеху, зло – то, что этой идеологии не соответствует и успеху ее мешает. Сама же идеология – это не добро, не зло, а просто непреложная истина наподобие «дважды два – четыре». Про эту истину невозможно сказать, что она добро или зло, но всякий, кто ей не подчиняется, – сумасшедший, которого нужно по возможности обезвредить. Подобная идеологизация добра и зла составляет специфическую черту нынешней эпохи.

Не знаю, понимают ли современные люди все значение и все страшные последствия этой происшедшей на наших глазах революции. В том прошлом, когда понятия добра и зла еще не были подчинены идеологии, жалость и сострадание занимали особое место не только в личных, но и в общественных отношениях. Осужденный за самые страшные преступления мог рассчитывать на сострадание к нему, и это никем никогда не оспаривалось. Пушкинское «и милость к падшим призывал»6 было самоочевидной для всех нормой, а сострадание – отражением высшего добра, добра как такового. Человека, которого вели в кандалах по дороге в ссылку, не только можно, но и нужно было пожалеть: дать ему хоть кусок хлеба, чем-то помочь, и этот закон признавали все, не исключая тех, кто выносили приговор. Постучавшегося в чужую дверь ночью и попросившего воды следовало напоить, не спрашивая, кто он.

Именно жалость и сострадание стали исчезать в мире, где добро и зло превратились в элементы идеологии. И на это как на самое страшное следствие идеологизации современного человека указывает в третьем томе «Архипелага ГУЛАГ» Александр Солженицын. Эта идеологизация делает невозможным и раскаяние, ибо раскаяние – акт нравственный, не зависящий ни от каких идеологических установок… Ведь и убийство с точки зрения какой-нибудь идеологии может быть полезно, но никогда и ни при каких условиях не станет оно добром. Можно убивать «законно» – например, защищая родину на войне. Но и участник такого «законного» убийства, если только он сохранился еще как нравственное существо, осознает его как зло, требующее раскаяния.

Идеологизация добра и зла – это смерть совести. А смерть совести есть смерть раскаяния, ибо именно совесть является тем таинственным органом, что различает добро и зло. Нет, не об «ошибках» призван думать Великим постом человек; он призван раскрыть в себе совесть, углубиться в нее и вдохнуть освобождающего, живительного воздуха раскаяния, а значит, вернуться – прежде всего в самом себе – к нравственному закону.

Комментарии закрыты

Извините, но вы не можете оставить комментарий к этой записи.